防災情報

- 家具類などは固定し、転倒や落下防止措置をしておく。

- 重いものや割れやすいものは高い場所に置かない。

- 寝室、子供やお年寄りの部屋は、優先して転倒防止金具で固定する。

- 玄関などの出入口までの通路に、家具など倒れやすいものを置かない。

- 食器棚や窓ガラスなどには、飛散防止用フィルムを貼る。

- 避難に備えてスリッパやスニーカーなどを準備しておく。

- 不安定な屋根のアンテナや屋根瓦は補強しておく。

- 耐震性をチェックし、必要に応じて補強する。

- 植木鉢などの整理整頓を。落ちやすい場所には物を置かない。

- ボンベを鎖などでしっかり固定しておく。

- 身の安全の確保周囲の状況に応じて慌てずにまず身の安全を確保する。

- 緊急地震速報とは緊急地震速報は最大震度5弱以上と推測した地震の際に、強い揺れ(震度4以上)の地域の名前を強い揺れが来る前にお知らせするものです。

- 家の周りの点検をしておく。

- 町防災マップで広域避難場所やその他の避難場所を確認しておく。

- 停電や避難に備えて非常持出品を用意しておく。

- 断水に備えて飲料水を確保しておく。

- テレビ、ラジオなどで気象情報を入手する。

- 浸水などの恐れがある場合、家具や貴重品などを高い場所へ移動する。

- 斜面に亀裂や変形

- 小石が落ちてくる

- 崖から出る水や湧き水、地下水が濁る

- 地面にひび割れ

- 井戸や沢の水が濁る

- 斜面から水が噴出

- 山鳴り

- 雨が降り続いているのに川の水位が下がる

- 川が濁ったり木が流れる

- 避難する前にもう一度火元を確かめ、ブレーカーも切る

- 荷物は最小限にする。

- 避難先や安否情報を書いた連絡メモを残す。

- 車は使わず、歩いて避難する。

- 子ども、高齢者、障害者などの災害時要援護者を中心に避難者がはぐれないよう誘導する。

- 移動するときは、狭い道、塀や自動販売機のそば、川べりを避ける。

- 指定された避難所へ避難する。

- 裸足、長靴は厳禁。ひもで締められる運動靴を履く。

- 避難するときは家族や隣近所と一緒に避難する。

- 水深が浅くても水の流れが速い場合は危険。無理をせずに高い所で救助を待つ。

- 万が一、浸水後に移動する場合は、マンホールや側溝などに注意し、安全を確認しながら歩く。

- 斜面に亀裂や変形

- 小石が落ちてくる

- 崖から出る水や湧き水、地下水が濁る

- 地面にひび割れ

- 井戸や沢の水が濁る

- 斜面から水が噴出

- 山鳴り

- 雨が降り続いているのに川の水位が下がる

- 川が濁ったり木が流れる

- 肌を露出しないように長袖、長ズボンを着用する。

- ヘルメットや防災ずきんなどで頭を保護する。

- 靴は底の厚く、履きなれたもの(ガラスの破片や釘、ガレキでケガをすることを防ぐ)。

- 軍手を着用する。

- 両手が使えるように荷物はリックサックに入れ、背負う。

- まだ大丈夫と自己判断をしない。早めの行動が命を守るポイントです。

- 長雨、大雨、地震発生時には土砂災害にも注意。異常を感じたらすぐに避難しましょう。

- 台風の場合は風が収まっても安心しない。情報を集め冷静に行動しましょう。

- 座ったままでも、足の指やつま先を動かすなど足の運動をする。

- 十分な水分をとり、脱水症状にならないようにする。

- ゆったりとした服装で過ごす。

- 定期的に窓を開け、換気をする。

- ほかの車と十分距離をとって駐車する。

- エアコンは外気を入れながら動かす。

- 危険の拡大を抑える。

- 1人でも多くの人が危険を逃れ、命と安全を守る。

- 混乱を避ける。

- 災害弱者への救援措置

- 防災器具の使い方を習得する。

東海地震について

地震を防ぐことはできませんが、日ごろの備えを万全にすることで被害を軽減できます。各家庭でも話し合い、地震に対する備えを心がけてください。

東海地震は、松田町も大規模な地震が起きる可能性がある地域として「地震防災対策強化地域」に指定されています。地震が予知されると警戒宣言が発令され、行政、防災関係機関と町民皆さんが一体となり、対応していかなければなりません。

東海地震に関連する情報の種類と流れ

東海地域で常時観測している地殻変動や地震などの観測データに異常が現れた場合、気象庁は、東海地震に結びつくかどうかを「東海地震に関連する情報」で発表します。防災機関等はこれらの情報の内容に応じた段階的な防災対応をとります。「東海地震に関連する情報」の各情報は、気象庁のホームページで公表される他に、テレビやラジオ、あるいは、町の防災無線などを通して、住民の皆さんにお知らせします。また平常時には、毎月の定例の判定会で評価した結果が発表されます。

「東海地震に関連する情報」の種類

「東海地震に関連する情報」には、異常の発生状況に応じ、「東海地震予知情報」、「東海地震注意情報」、「東海地震に関連する調査情報」の3種類があります。また、各情報について、その情報が意味する状況の危険度を表わす指標として赤・黄・青の「カラーレベル」で示します。

東海地震予知情報

東海地震が発生するおそれがあると認められ、内閣総理大臣から「警戒宣言」が発せられた場合に発表される情報です。東海地震が発生するおそれがあると判断した観測データの状況等、科学的根拠について発表します。この情報で示されるカラーレベルは、「赤」です。

警戒宣言とは

気象庁の観測データに、東海地震の前ぶれとみられる異常気象がみられ、2~3日のうち(または数時間以内)にマグニチュード8程度の地震が発生する恐れがあると判断された場合に、内閣総理大臣により発令されます。

警戒宣言が発令されると

| 電気・水道・ガス | 供給は継続 | スーパー・コンビニなど | 原則営業を停止 |

|---|---|---|---|

| 電話 | 一般回線の利用が制限されることがあります | 金融機関 | 一部ATMの払い戻しを除いて業務を停止 |

| 鉄道・バス | 強化地域内での運航は原則中止 | 学校 | 休校。在校中のときは、状況に応じて、保護者に引き渡し帰宅 |

| 道路 | 強化地域内での流入や走行は、極力抑制 | 病院 | 安全性が確保されている場合を除いて外来診察は中止 |

町民の皆さんには、いつ、どこで起こるかわからない大規模地震発生に備えて、耐震補強や家具の転倒防止、食糧や飲料水などの備蓄、家庭で防災会議を開くなど、日ごろから心がけてください。

災害に備えて

家の中の安全対策

家具類の転倒・落下防止をしておこう

安全な空間をつくっておこう

けがの防止対策をしておこう

家の周囲の安全対策

屋根

ブロック塀・門柱

ベランダ

プロパンガス

緊急地震速報をキャッチしたら

地震が発生したら

![]()

まず身の安全

まず身を守り、揺れが収まるまで様子をみる。

慌てた行動ケガのもと

転倒や落下した家具類、ガラスの破片などに注意

落下物に注意

瓦、窓ガラス、看板などが落ちてくるので注意する。

屋内にいるときは、慌てて外に飛び出さない。

![]()

落ち着いて火の元確認 初期消火

火を使っている時は、揺れが収まってから慌てずに火の始末をする。出火した時は落ち着いて消火する。

窓や戸を開け出口確保

揺れが収まったら避難できるよう出口を確保する。

門や塀には近寄らない

屋外で揺れを感じたら、ブロック塀などには近寄らない。

![]()

正しい情報 確かな行動

ラジオやテレビ、町役場や消防署などから正しい情報を得る。

確かめ合おう 隣近所の安否

わが家の安全を確認後、隣近所の安否を確認する。

協力し合って救出・救護

倒壊家屋や転倒家具などの下敷きになった人を付近の人と協

力し、救出・救護する。

避難の前に安全確認 電気・ガス

避難が必要な時には、ブレーカーを切り、ガスの元栓を締めて避難する。

日頃の備え

危険が迫ってきたら

安全に避難するために

避難勧告や避難指示が出ていなくても、危険を感じたら早くに避難しましょう。

土砂災害

突発的に発生し、すさまじい破壊力で一瞬にして多くの生命や財産を奪ってしまう土砂災害は大きく分けて3種類あります。

崖崩れ・山崩れの前兆

地すべりの前兆

土石流の前兆

※少しでも異常を感じたら、すぎに避難しましょう。

避難時のポイント

地震の場合

風水害の場合

土砂災害

突発的に発生し、すさまじい破壊力で一瞬にして多くの生命や財産を奪ってしまう土砂災害は大きく分けて3種類あります。

崖崩れ・山崩れの前兆

地すべりの前兆

土石流の前兆

※少しでも異常を感じたら、すぐに避難しましょう。

避難するときは安全な服装で

注意点

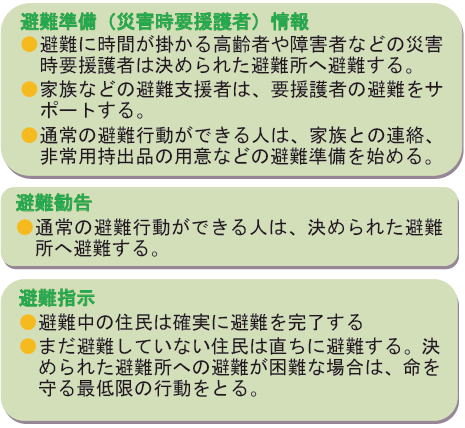

避難情報

避難生活での心得

自宅を離れて避難所で生活するのはとても不自由なことです。ストレスや過労を引き起こし、体調を崩してしまうこともあります。避難生活は、住民同士の助け合いの心が大切です。お互い声を掛け合いながら心身の健康を保つように心掛けましょう。

エコノミークラス症候群に注意

「車中泊」では一酸化炭素中毒に注意

木造建築物耐震診断補助

自らが所有する昭和56年以前に建築された一戸建て住宅、2世帯住宅、または店舗併用住宅で、2階建て以下(枠組み壁工法、プレハブ工法を除く)のものの補強や建て替えが必要かどうかの耐震診断に係る費用の一部を補助します。(昭和56年6月1日以降に増築されたものは除く)

補助限度額 30,000円

【お問い合わせ】 まちづくり課 Tel:84-1332

生垣設置奨励補助

地震の際に転倒の危険性があるブロック塀に代え、より安全で良好な環境を創出する生垣の設置に対してその費用の一部を補助します。

補助限度額 50,000円

【お問い合わせ】 まちづくり課 Tel:84-1332

防災倉庫

地震などの災害に対応するため、資機材倉庫を各自主防災会に備えてあります。

防災訓練などの際に、場所の確認と中にある資機材の使用方法について習得しておいてください。

(防災マップ参照)

自主防災会の目的

大規模な災害が発生した場合、消防署や消防団などがすべての現場に行くことは不可能です。被害の拡大を防ぎ、生命財産を守るため、力を合わせて活動する必要があります。あなたの力と地域のみなさんの力を1つにして災害に対応しなければなりません。日ごろより自主防災会の訓練に参加して、万一に備えましょう。

町同報無線

火災や風水害などが発生した緊急時には、町内24か所に設置した同報無線の放送塔から情報をお伝えしています。

しかし、窓を閉め切った状態が多い夏と冬、また風向きや騒音により放送内容が聞き取りにくい場合があります。聞き取れないときは

次の電話番号にお問い合わせください。

フリーダイヤル:0120(04)1221